「習慣循環筆記」比提醒 App 更有效?四階段筆記法幫助我養成習慣

你是不是也有這種經驗?下載了很多習慣追蹤 App,設置了提醒,每天打卡,但一兩個星期後就放棄了?或者你試用「21 天養成習慣」的方式,卻感覺自己只是在機械性完成任務,依然沒有真正的改變?如果習慣養成不是靠提醒與數據,那麼更有效的方法是什麼呢?

我自己也已經很久沒有安裝習慣養成類 App,後來也慢慢不再研究。而是改成依靠「寫筆記」來達成我的習慣養成目標。

為什麼習慣養成類工具不一定有效?

為什麼呢?因為習慣養成類工具的某些設計,可能剛好和養成習慣背後想要達成的「目的」衝突:

- 養成習慣是為了設定規則嗎?

- 寫下要遵守的法則,設定要重複的待辦清單,壓力更大,覺得養成習慣真是一件痛苦的事情。

- 但是習慣養成,真的就是為了讓自己變成一個只是能夠好符合規則的人嗎?

- 養成習慣是為了重複提醒嗎?

- 有了提醒,不想做的反而更不想做,時間沒到不想做,時間到了沒空做,只能怨嘆自己意志力不夠。

- 但習慣養成,真的就是讓自己變成一個生活作息符合時間表的人嗎?

- 養成習慣是為了達成強制鎖鏈嗎?

- 為了維持習慣鎖鏈,逼自己做一些簡單行動,但就算重複做了21天,好像沒有什麼改變真正發生。

- 但習慣養成,就是為了證明自己可以連續做到某一件事情嗎?

仔細想想,例如養成一個「閱讀」好習慣:

- 其實跟什麼時候讀不一定有關係(早上?下午?晚上?好像都可以)。

- 就算沒有每天連續閱讀好像也無傷大雅(今天比較忙,難道昨天的閱讀就會無效嗎?)。

- 甚至如何閱讀也可以有多種變化(電子書?紙本書?看重點?聽說書?)。

而更關鍵的養成習慣目標,反而是為什麼閱讀?如何有技巧的學習?能夠輸出什麼成果?

因為我們一定是遇到什麼狀況,想要達到什麼目的,才想要透過養成習慣來創造改變,重點不在習慣的規則、提醒、循環本身,而在背後那個真正狀況的解除。所以比起多漂亮的習慣、多長的持續時間、展現多大的意志力,習慣養成的重點還是在於能夠「解決我們真正的問題」。

所以近幾年來,我自己會透過持續覆盤目標的「習慣循環筆記」,幫助自己不糾結在習慣本身,而能更有效的聚焦在要創造的改變與成果上。(延伸參考,我之前跟孩子一起養成寫日記習慣的方法:最簡單養成習慣方法是「解決問題」,不靠時間表、獎懲與意志力)

「習慣循環筆記法」(Habit Cycle Notes)如何幫助我們?正反案例分享

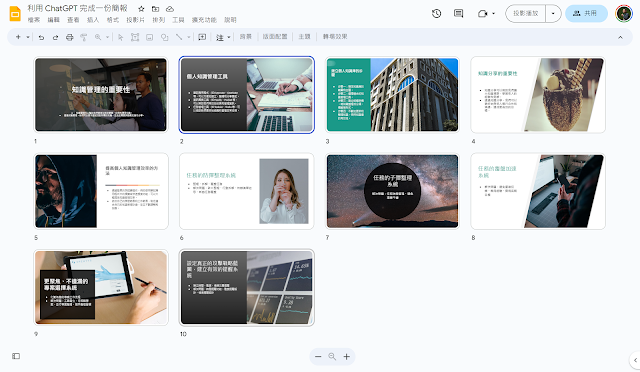

我的方法是寫一則習慣養成筆記,會經歷下面四個階段的循環,構成有效的目標筆記,或許可以把這個方法稱為「習慣循環筆記法」(Habit Cycle Notes):

- 1️⃣ 觀察筆記:寫下現狀,找出真正的問題。

- 2️⃣ 知識筆記:學習相關知識,轉換為具體策略。

- 3️⃣ 復盤筆記:執行行動,記錄效果並調整行動。

- 4️⃣ 目標筆記:累積經驗,設定更有效長期目標與習慣。

下面是一個利用「習慣循環筆記法」(Habit Cycle Notes)來幫助我調整生活作息的例子:

- 觀察筆記

- 列出我想要解決的問題(如:「晚睡而影響隔天工作」)。

- 記錄我目前的習慣(如:「每天晚上 10 點還會滑手機追新資訊」、「許多未完成任務會在晚上帶來焦慮」)。

- 知識筆記

- 閱讀解決問題的相關知識(如:閱讀「睡眠科學」相關資料,認識到睡前的螢幕使用、訊息焦慮會影響自己的休息狀態)。

- 把知識改造為自己的可行策略(如:設計每天晚上 9 點前完成電腦、手機上任務處理,未完成事項就列入明日待辦清單,並把手機設定為零打擾模式。)

- 復盤筆記

- 立即嘗試一個行動策略,並記錄可能的新問題(如:雖然 9 點讓手機進入零打擾,但自己還是會忍不住拿起手機主動查看內容)。

- 根據新問題,繼續調整新的行動策略(如:比起幾點幾分強制自己放下手機,不如晚上具體安排一個親子共讀、親子互動時間,有具體的任務,避免自己分心)。

- 目標筆記

- 當行動策略開始發揮效果,設定更進一步的習慣目標(如:晚上要安排具體家庭生活任務,幫助自己放鬆,進入準備休息狀態,並且任務要有變化,才不會無聊。)

- 根據新目標,持續前面四個階段的筆記循環,不斷調整改進,就是一個養成習慣的最佳過程(如:開始發現利用晚上時間可以增進許多家人溝通時間,可以創造許多親子共同創作的東西,而自己睡前也更放鬆)。

你可能會說, Esor 本來不是要養成「早睡早起」的習慣嗎?怎麼最後變成目標是「晚上安排有趣且放鬆的家庭生活任務」呢?

但這正是「習慣循環筆記法」要幫助我做到的事情,透過這樣的方法,我不會糾結在每天幾點幾分的強制提醒上,也不會被規則所制約,反而在觀察、學習、覆盤與重新定義目標的過程中,重新找到這樣做的價值,反而讓這件事情從單純「自己早睡早起」,變成一種「更好的家庭生活氛圍」的改變。(延伸閱讀:設定提醒還是遺漏、混亂?建立不過度依賴提醒的第二大腦工作流)

如果是傳統的「習慣養成提醒工具」,或者就只是讓我克制住晚上 9 點後看手機的衝動,就算可以連續21天做到,又能代表什麼呢?但「習慣循環筆記法」(Habit Cycle Notes)創造的卻是影響更深遠的家庭生活的改變。

一,寫「觀察筆記」:養成習慣先找出要解決的問題,不要盲目採取行動

- 列出我想要解決的問題。

- 記錄我目前習慣的行為方式。

- ✅ 快速開始:馬上打開筆記,寫下一個我最想解決的問題,然後記錄目前我怎麼做?

首先,當我們打算養成一個習慣的時候,我們就先建立一則空白的筆記。在這則筆記中,先思考自己為什麼想要養成這個習慣,是不是目前工作、生活當中的某些行為讓自己覺得好像不夠滿意,好像會造成某些問題呢?找出我們養成習慣背後想要改善的那個狀況。

這時候我們針對這個狀況,先在這則筆記上寫下我們的觀察筆記。觀察筆記可以包含兩個重點:

- 目前這個狀況,自己原本的行為跟作息是怎樣的?

- 這樣的行為跟作息是不是造成了某些問題?

在寫觀察筆記的時候,我們放下那些想要開始設計自己的習慣、想要開始安排自己的作息的想法,放下想要馬上立一個大目標的心情(這會讓自己陷入設計習慣,而非解決問題的迷思):

就單純的在筆記中把自己目前怎麼做、這樣做懷疑可能會造成什麼問題,觀察個幾天把它列下來。

例如下面是我想要改進自己的體脂率、骨骼肌率,建立更健康的身體,先從找出目前生活習慣的問題開始。(參考:試試看這樣記錄理財、飲食、運動筆記,把流水帳變成目標)

二,寫知識筆記:針對問題,搜尋、研究、分析可能的解決策略

- 閱讀解決問題的相關知識。

- 把知識改造為自己的可行策略。

- ✅ 快速開始:找到一個知識,可以轉化為一個行動,就可以開始,而非先建立知識系統。

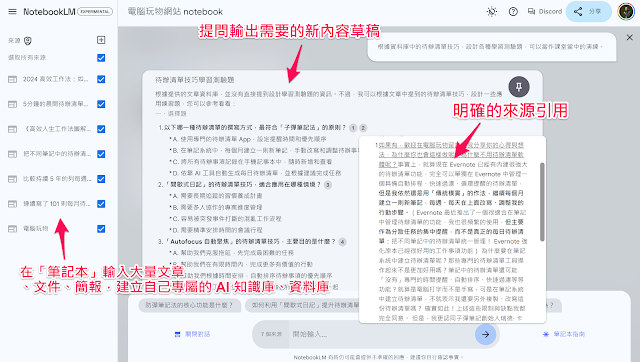

接下來,我們可以針對前面觀察筆記列出來的問題去做一些搜尋、研究,甚至跟 AI 進行一些討論。目的是找出我們目前發現的問題背後可能的解決策略。這時候,我們開始把觀察筆記改寫成自己的一個知識學習筆記。

這個知識學習筆記,要掌握兩個重點:

- 不是真的要去整理我們學到了什麼知識,而是要從我們的學習過程當中找到可以解決自己問題的可行策略,記下這些策略。

- 思考這些策略,選擇適合我自己有辦法去執行的行動,把它改寫成待辦清單。

在這個環節,我們需要的不是多大量的閱讀,也不是要做出多漂亮的學習筆記,而是從我們前面自己的觀察筆記出發,聚焦找出自己列出來的問題的解決辦法就好了。

最需要避免的就是,我們不小心只去做知識的學習,然後只做了知識整理。

最好的知識整理,通常是先從最基本的觀察筆記出發,針對問題找出行動,在行動中完成對自己來說最有收穫的學習系統。

例如延續前面案例,當我開始找出生活中的飲食、運動問題後,針對問題去學習相關知識,然後轉化成「可能有效(也可能對我無效)」的待辦清單。

三,寫復盤筆記:採取下一步行動測試,根據測試結果再採取新的下一步行動

- 立即嘗試一個行動策略,並記錄可能的新問題。

- 根據新問題,繼續調整新的行動策略。

- ✅ 快速開始:馬上試試看找到的可能行動,並且遇到阻礙就立即調整為新行動,而非堅持或強迫。

接下來,知識學習的筆記不用做的很多。能夠針對我們自己在觀察筆記階段找到的其中一個問題,透過知識學習找到一個策略,並且擬出一兩步可行的行動即可。

這時候,馬上就可以把筆記轉入到下一個階段,也就是,真正去執行。然後在執行過後,透過復盤來思考自己是不是找到了有效的策略。如果不是,要如何修正?要如何調整?

這時候我們的習慣養成筆記進入了第三個復盤筆記的階段。同樣的,它有兩個重點:

- 執行前一個階段推演出來的可能行動,然後記錄這個過程有沒有發生改變,或者有沒有發現新的問題?

- 如果發現新的問題,我們就重複回到觀察筆記,記錄問題是什麼,然後用知識學習筆記找到這些問題的可能策略,推測新的下一步行動,然後再次執行復盤筆記,看看有沒有改變,或者有沒有再發現新的問題。

例如透過前面的行動策略,一開始只是簡單的調整午餐飲食,但透過不斷調整,慢慢我建立了一份公司附近不同餐廳店家的「飲食搭配策略表格」,這個表格不只兼顧熱量、蛋白質、蔬菜等平衡,也兼顧「我自己愛吃並且有變化」,讓飲食策略可以真正被我執行,而不是強制。

四,寫目標筆記:透過行動累積問題、知識、經驗,建立有效逐步推進的目標

- 當行動策略開始發揮效果,設定更進一步的習慣目標。

- 根據新目標,持續前面四個階段的筆記循環,不斷調整改進,就是一個養成習慣的最佳過程。

- ✅ 快速開始:目標是可以調整的、不斷變動的,我們設定第一階段的目標,行動後才能更快修正出第二、第三階段目標。

前面的觀察筆記、知識筆記、覆盤筆記三個階段循環一小段時間之後,我們才慢慢找到哪些行動可以真正為自己創造改變。這時候我們再開始把我們的習慣養成筆記變成一個有效的目標筆記。

從前面那些最能創造改變的可行行動,我們會開始可以推演出一個更有效的策略,以及更能知道自己可以改變的成果是什麼,把它設定為目標持續推進。

但是也別忘了目標本來就是要持續調整的,一段時間之後回頭觀察,看看有沒有再出現新的問題。這時候就再回到第一個觀察筆記的階段去發現新的問題,然後透過知識學習來調整策略。接下來透過覆盤筆記去調整行動,然後再重新調整自己的目標。

總結:養成習慣不是提醒,而是累積解決問題的經驗,真正創造改變

上面四個階段的筆記基本上不是分成很多則的日記,而是都在一則習慣養成的筆記上重複調整重複修正。

這樣子持續一兩個月的時間,你就會發現這則「習慣循環筆記」開始變成自己有效的目標策略筆記。

而且習慣養成其實會遇到非常多的狀況,非常多新的意外,我們的人生也可能進入新的情況,這時候我們持續在這一個共通的習慣養成筆記上進行更新,甚至像我一樣一則筆記可以累積五年、十年的時間。

於是我們可能會在運動、休閒、睡眠、閱讀、情緒管理、人際溝通等等不同的領域,都有逐步養成的、逐步改善的目標筆記。而這是我覺得習慣養成的最佳策略。(延伸閱讀:筆記,累積的效應,2024 開始撰寫我們的第一則 10 年筆記)

甚至有時候,我們可能會暫時放下某些習慣,我自己也會發生這樣的情況。

例如前幾年很熱衷於運動的時候,有一則透過前面四個階段不斷改寫、不斷修正、不斷找出更多適合自己最佳策略的運動習慣養成筆記。但是前一兩年的時候有一段時間,確實因為工作的忙碌、生活型態的改變,放下了這個習慣。

雖然也不到完全的放縱,但確實沒有像以前一樣那麼認真運動。直到一年前,忽然我又意識到這件事情對年紀漸大的我來說越來越重要。

而這時候,我可以非常輕鬆的找回之前已經累積了很多年的這一則運動習慣養成的目標筆記。那上面已經有很多我那時候透過不斷的修正學習,適合我的習慣策略。我可以隨時銜接回當時的進度,銜接回當時的策略,讓未來的自己繼續重拾這一個習慣。

我們難免在習慣養成的過程中有時候會偏離軌道,但比起提醒、比起習慣鎖鏈,這一則持續針對自己的問題去學習、去解決、去調整的四階段筆記,對我們來說,是更能夠長久維持的習慣養成方法。

事實上很多習慣並不像是早起、飲食、運動這麼的明確具體,但這些習慣說不定對我們的工作生活有更大的幫助。例如工作上如何有效覆盤的習慣,人際當中如何有效溝通的習慣。面對這些習慣,那些提醒追蹤的App 更加幫不了我們,但反而我們四個階段的「習慣循環筆記」可以帶來更有效的幫助。

像是我的一則跟孩子練習溝通的筆記,過程當中也是先從觀察問題出發,找到我不知道如何更有效去面對孩子的情緒的問題,然後開始利用知識學習筆記,找出很多可能的行動策略,開始測試,發現有些策略有效,有些策略是我的誤解,有些行動甚至是我自己習以為常產生的迷思。

而在跟孩子一起面對情緒這件事情上,我也慢慢學會從控制變成同理,從疏導變成更好的利用我們的情緒。甚至到了最新的階段,不把情緒當成一種負面的現象,而是一起來解決問題的機會。

這過程當中其實就是觀察知識跟覆盤不斷循環的學習,每個階段都會學到一些新的方法,有一些新的體悟,慢慢的或許找到了一些更好的相處模式,把它變成一個更長期的目標策略。

而這個習慣養成的筆記持續的累積、持續的修正,已經好幾年的時間。難免有時候我自己會忘記當時的一些體悟、當時的一些學習,有時候自己可能還是不小心回到那些傳統的方法。但是有這則習慣養成筆記就可以隨時更有效提醒我,當重新出現阻礙的時候回頭來看看,又會想起一些重要的體悟並且讓它更深刻的植入我的日常行為中。

大家好,我是電腦玩物站長 Esor ,歡迎參考我的系列課程與書籍:

- 2024/6 最新著作上市,歡迎支持:《高效人生工作法圖解》

- 「個人數位生產力」線上課程(可使用電腦玩物老讀者折扣碼 ESOR500 ,獲得 500 元折價喔!)。

- 時間管理、筆記系統、AI 工具相關課程:「課程介紹連結」

- 著作:《防彈筆記法》

- 訂閱追蹤 podcast 節目:「高效人生商學院」(Apple podcast 訂閱、 Google Podcast 訂閱)

- 訂閱「電腦玩物電子報」,不定期出刊。

我的電子郵件是 esorhjy@gmail.com ,如果你有任何關於筆記術、時間管理、提升工作效率的問題,歡迎寫信跟我討論。

(歡迎社群分享。但全文轉載請來信詢問,禁止修改上述內文,禁止商業使用,並且必須註明來自電腦玩物原創作者 esor huang 異塵行者,及附上原文連結:「習慣循環筆記」比提醒 App 更有效?四階段筆記法幫助我養成習慣)

調整信念,你的行為才會被改變

回覆刪除